新时期寄生虫防治的调研与科普

2022年2月17日,郑州大学医学院寒假“三下乡”活动寄生虫科普小组黄引柔、刘鑫、刘家惠、韩栋林、孙浩泉、林鹏宇、官桂玉七人于河南、湖南等地开始了寄生虫科普活动。伴随着国家政策对现代医学发展的支持、尤其是对乡村医疗的重视,我国的寄生虫防治工作在近几十年取得了重大的成就,在生活中严重的寄生虫感染已经较为少见,只有部分沿江沿海以及牧区每年仍有少数病例发现,但是我们仍应当重视公众对于寄生虫的认知,因为寄生虫的感染途径与我们的日常生活息息相关,尤其是肠道寄生虫易于通过食用不洁净的食物、生食鱼虾等生活习惯进入我们的身体,影响我们的健康。

经过实践前的准备,我们了解到虽然在乡镇各级政府以及医疗人员的努力下,现在乡村很多基本的卫生意识、健康意识伴随着经济状况的改善也有了很大的提升,但儿童和中老年人一方面信息来源较为封闭,不能有效地接触和了解寄生虫相关的知识,从而在生活中及时避免接触,另一方面免疫力尚不完善或有所减退,因此成为了寄生虫的易感人群。所以本次寄生虫科普活动我们不仅于网上进行问卷调查,同时走上乡镇的街头、走进小学课堂,将寄生虫的有关知识以生动有趣的方式带领儿童和老年人共同了解。

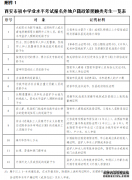

首先,制作调查问卷。内容包含是否知道蛔虫的寄生途径、什么样的生活习惯会使人易于感染蛔虫、蛔虫寄生于人体的哪些部位;患广州管圆线虫是因为食用未煮熟的什么食物引起;鱼是许多寄生虫的宿主,食用生鱼肉易患寄生虫病,尤其食用生淡水鱼易患肝吸虫病是否正确;如何防止肝吸虫病;“米猪肉”与哪种寄生虫有关,我们应当怎样避免在生活中吃到“米猪肉”?等等。问卷于网上发布及线下分发后收集归纳结果。根据调研结果,我们更精确地设计本次寄生虫科普宣传实践活动的具体宣传内容,尽可能让更多的人感兴趣。

接下来便是通过多种方式进行宣传,走进小学、走进小区,使用ppt、科普视频,结合寄生虫感染的病例和新闻等拓宽宣传面,增加宣传的深度和力度。根据科普对象所给予的反馈及时调整科普方式,以收获满意结果。

通过对第一天问卷调研结果的分析可知,大多数人对寄生虫的了解仅限于我们时常听说的蛔虫,知道蛔虫会经过不洁净的食物、不卫生的使吃饭习惯等寄生于人体,而对于别的临床上也时常见到的肝吸虫、肺吸虫、猪带绦虫、牛带绦虫的感染却不甚了解;相比于大学生,儿童和老年人对寄生虫的了解明显较少;公众对寄生虫的了解往往来源于口口相传和一些相关新闻。

根据前期调研的数据分析结果,我们的宣传重心放在食源性寄生虫的防治科普上,尤其让儿童和老年人都了解自己能够怎样根据寄生虫的习性来避免接触、避免感染。在第二天和第三天的街道调研科普活动中,我们让老年人现场反馈问卷,并根据老年人各自对寄生虫的了解程度进行讲解;而在第四天的进课堂活动中,我们队员进入小学课堂,使用ppt对小学生进行了食源性寄生虫的讲解分享。

本次实践活动对于我们团队来说是一个巨大的成长,策划活动、整合资料、归纳总结、流畅风趣地讲解、每日的活动记录和发表,这些都是对自己和团队的考验,同时这一主题也促使我对寄生虫防治有了更深的思考和理解,我们国家在寄生虫防治上付出了巨大的努力,医务工作者深入各地的乡村,讲解、诊断、治疗,一直到今天,仍然有无数的寄生虫研究者们从各地基层搜集数据来不停地更新寄生虫数据、防治方法。本活动对我们的长期实践规划也起到了一定的启发和推动作用,我们应当继续充分发挥深入基层以及新媒体的力量来让寄生虫防治进入新的时期。